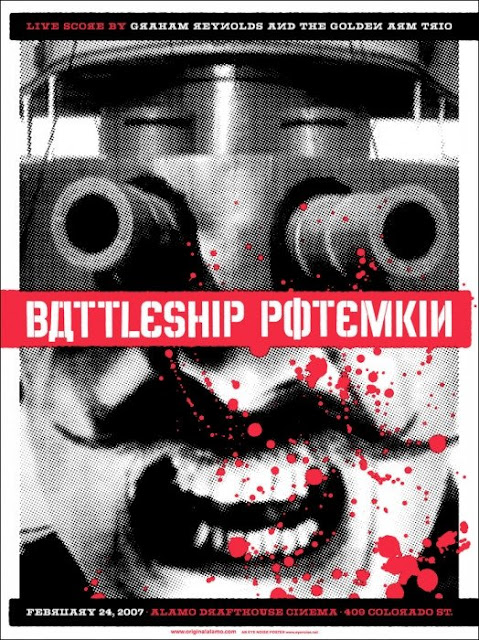

#CineCentenarioRevoluciónRusa El acorazado Potemkin

I

“He

aquí por fin una verdadera victoria para el cine soviético; he aquí por fin un

trabajo genuino de arte cinematográfico contemporáneo cuya perfección es

profundamente conmovedora”, escribió el crítico en la víspera de Año Nuevo de

1925 para el periódico soviético Laboral.

Cuenta

el profesor Richard Taylor que el día del estreno de la cinta El acorazado Potemkin (1925, Sergei

Eisenstein) el 18 de enero de 1926 en Moscú, las fachadas de los teatros

Metropolitano y Khudozhestvennyi fueron decoradas como barcos de guerra y los

acomodadores vistieron uniformes navales. La prensa soviética comparó sus

cifras de audiencia con las de Robin Hood

(1922) la superproducción norteamericana escrita y protagonizada por el galán

Douglas Fairbanks, en una suerte de batalla –“superando triunfalmente a sus

enemigos”, dice el crítico de Laboral–

entre las cinematografías estadounidense y soviética. Señalaba el artículo que

en el Khudozhestvnnyi [los comunistas aman las cifras] veintinueve mil

cuatrocientas cincuenta y ocho personas habían visto Potemkin en doce días, mientras que “únicamente” veintiún mil

doscientas ochenta y una traicionaron a la patria viendo al atlético Fairbanks

proteger a los ingleses pobres de la avaricia del príncipe John. Para febrero

de 1926 el teatro moscovita anunciaba que en su primer mes “trescientas mil

personas han visto el orgullo del cine soviético”, e incluso se reportó en la

prensa local de Odessa que unos ladrones habían entrado a uno de los cines de

madrugada para llevarse una copia de la cinta, descrita como “sensacional”.

II

El crítico de

cine estadounidense Roger Ebert señala lo peligrosa que Potemkin puede ser bajo las circunstancias adecuadas. Esta película

de argumento sencillo basado en el motín que llevaron a cabo los tripulantes

del Potemkin en 1905, fue prohibida en algunos estados de Estados Unidos,

Francia e incluso la Unión Soviética de Stalin, cuando se dieron algunos

motines en el partido. Lo agresiva, insistente, intensa, repetitiva, rítmica

que es esta obra, proyectada en tiempos de Tiananmen o Guerra Fría, reclamaría

fácilmente la inflamación de los espectadores.

En una de las

escenas más célebres e influyentes de la historia del cine, la de las escaleras

de Odessa, Eisenstein concentra las matanzas de los rebeldes a manos de los

soldados del zar en los escalones, donde plano a plano vemos las botas de estos

descendiendo, la gente huyendo y el momento dramático en el que una madre ve

rodar el coche de su bebé escaleras abajo sin que nadie lo detenga. El poder de

la escena recae, entre otras destrezas, en que los personajes no son individuos

sino colectivos, conceptos: la madre, el pueblo, la opresión, la infancia, la

víctima. Las personas que aparecen en Potemkin

son la masa, y si bien se les hacen primeros planos es únicamente para exaltar

sus reacciones: ira, terror, indignación; verdaderas protagonistas que se

materializan en los rostros. Pero sobre todo, lo que fundamenta la cinta es el

montaje.

A

partir de estudios como el efecto Kulechov y la objetividad documentalista de

Vertov y su Cine-ojo (además de la escasez de celuloide), los soviéticos

desarrollaron su propia teoría del montaje. Gran defensor del montaje como el

elemento primordial del cine, Sergei Eisenstein establece el cine-dialéctico, esa

tendencia que considera al montaje el soberano y que André Bazin llamó con

mucha lucidez una tendencia totalitaria.

Razonado

a partir de la dialéctica hegeliana, el postulado ideológico que la fundamenta

afirma que la realidad no tiene interés fuera del sentido que se le da. Este

cine, dirá Roland Barthes, “fulmina la ambigüedad”, pues no reproduce la

realidad sino que la niega, construyendo la suya propia a partir de fragmentos que producen sentido

combinándose mediante el conflicto:

nace una idea producto del enfrentamiento entre dos fragmentos o los elementos

internos de estos (iluminación, superficies, espacios, ritmos). El plano de las

botas descendiendo se enfrenta al de la mujer que sube con su hijo muerto en

brazos para producir una síntesis, la del desamparo del pueblo de Odessa frente

al tirano sin rostro, la represión despiadada.

No

es casual que se trate de una teoría radicalmente opuesta a la norteamericana del

cine de la transparencia, donde se reconoce que la realidad es ambigua, y así

debe ser representada por el cine. El montaje en el cine de la transparencia se

limita para no atentar contra la ontología de la fábula cinematográfica. La

garantía de verdad del discurso en este cine soviético está sujeta a las leyes

del materialismo dialéctico e histórico, mientras que en el cine de la

transparencia, si llegase a existir un criterio de verdad, este se fundamenta,

en última instancia, en la existencia de Dios.

III

Ambigua

pareció ser también la recepción de Potemkin

en Moscú, tanto para el público como para la prensa, muy a pesar de los datos

oficiales. Artículos como los del Laboral

o el diario local de Odessa describieron la concurrencia al primer mes de

exhibición como un evento sin paralelos, incomparable con cualquier otro

estreno soviético o extranjero. Sin embargo el profesor Taylor recoge algunas

fuentes que declaran que la cinta no se proyectó en Odessa sino hasta 1927, que

solo en Berlín la película se exhibía en más cines que en toda la Unión

Soviética junta, y que el teatro Khudozhestvennyi, aquel que se medía

constantemente para asegurarse de sobrepasar las cifras de audiencia de Robin Hood, había negociado una licencia

de exhibición exclusiva que hacía bastante costoso que otros cines comerciales

proyectasen Potemkin, convirtiéndose

en el principal lugar de proyección de la cinta. El orgullo del cine soviético

es, como dice Bazin, de concepción centrípeta: los fragmentos se definen solo

como imagen, sin ningún referente fuera porque no puede haberlo. Aún si el negativo del Khudozhestvennyi hubiese

ardido al día siguiente del estreno, en el teatro habría habido, para los

soviéticos, trescientos mil espectadores. La realidad debe ser fulminada.

Potemkin no solo falló al tratar de

superar la cantidad de espectadores locales de Robin Hood, sino que ya para el mismo febrero de 1926 ya había sido

retirada de los cines comerciales moscovitas, mientras que las aventuras de

Fairbanks se extendieron hasta el verano por demanda popular.

Comentarios

Publicar un comentario