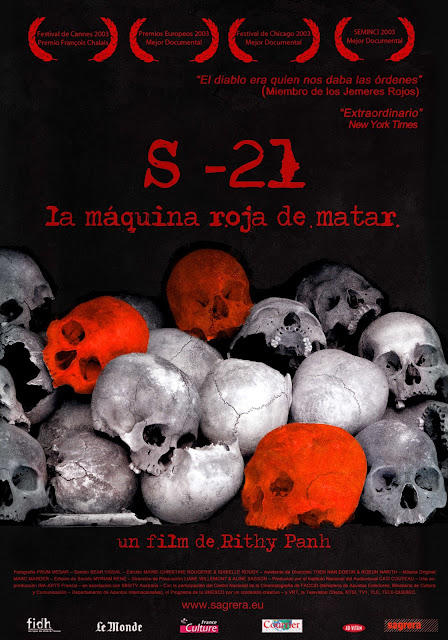

#CineCentenarioRevoluciónRusa La máquina roja de matar

1

El cineasta camboyano Rithy Panh (conocido

por La imagen perdida, 2013) fue

testigo de la muerte de su familia. Esta pereció en las largas caminatas que

obligaban hacer a los citadinos hacia los campos los jemeres rojos, mientras

hacían su tan cara revolución. El pequeño Rithy, de once años, fue enviado a un

“campo de rehabilitación” –una prisión donde el Partido buscaba “eliminar los

vicios de la burguesía”– con otros niños que se habían quedado solos, y escapó

con la llegada de los vietnamitas en el setenta y nueve a Tailandia y luego a Francia,

esa paridora de revolucionarios tan cercana a la negación. Panh estudió cine y

ha dirigido el documental de nombre tan elocuente La máquina roja de matar (2003) sobre el genocidio camboyano.

El Número Uno, ese joven

camboyano educado en La Sorbona que se hizo llamar Pol Pot, estableció un

régimen comunista de corte maoísta en su territorio natal, reduciendo su

población de siete a poco más de cinco millones en cuatro años de revolución.

[La francesa Denise Affonço, quien vivió en carne propia el hambre del

genocidio camboyano –y lo cuenta en El

infierno de los jemeres rojos https://www.viceversa-mag.com/el-infierno-de-los-jemeres-rojos/–

se encontró a su vuelta a Francia con un profesor francés que le comentó que los

jemeres habían hecho bien a su pueblo, para la indignación suya y nuestra]. El

edificio de una escuela de Nom Pen (y no

de otro sitio: otra imagen muy elocuente)

fue convertido en la sede del S21, la policía política de los jemeres, centro

de torturas y asesinatos. El documental reúne algunos guardias, torturadores y

víctimas sobrevivientes en este edificio para que cuenten el horror.

“Sangre roja cubre nuestros

campos/ la sangre de hombres y mujeres/ combatientes revolucionarios”. Así reza

la canción camboyana que suena al inicio de la cinta. Y de inmediato, estamos

ante el tema más importante de esta obra: uno de los torturadores declara que

ellos no eran los malos en realidad, sino que “la maldad provenía de los

hombres que daban las órdenes”. Cómo no tomar en cuenta, sobre todo después del

siglo veinte, la maldad del ser humano. Y sin embargo es completamente posible

si se está convencido, como un socialista, de que el mal solo existe en los

otros.

El pintor Vann Nath es uno de los

sobrevivientes que aparece en el documental, y quien lleva el hilo narrativo de

la cinta. Cuenta que no sabe por qué lo mantuvieron con vida. Se pregunta por

qué él, había mejores pintores y todos fueron asesinados. Es de los pocos que

increpa a los torturadores, preguntándoles lo que el otro sobreviviente, Chum

Mey, hace en un ataque de llanto al inicio de la película: “¿por qué tuvo que

pasar aquello?” [¿Por qué? Es la pregunta que se hace Martin Amis en Koba el temible, aludiendo entre tantas

cosas a un facilitador de Stalin enviado a fusilar por el Padrecito: “¿por qué,

Koba? ¿Por qué?”]. Las respuestas casi no son tales. “Éramos jóvenes”. “Angkar

(el Partido) dijo que esos eran los enemigos de la patria”. “Cumplíamos órdenes

del S21” [y una más cercana, que recorre las redes sociales: “nosotros no

queremos hacer esto”. Y sin embargo, con qué saña se hace].

2

Panh ha filmado todo dentro del

edificio y ha hecho que los guardias reproduzcan las acciones que llevaban a

cabo todos los días, sus rutinas del horror, de manera muy similar a como lo ha

hecho Joshua Oppenheimer en El acto de

matar. La película de Panh es mucho más austera y claustrofóbica. Un plano

secuencia magistral muestra a uno de los guardias entrar a la celda,

describiendo que esta se encontraba repleta de prisioneros hambrientos y

putrefactos, sujetos con grilletes y obligados a permanecer en silencio. El

guardia entra y sale con cada tarea, darles agua de arroz en una lata inmunda,

llevarles una caja para que measen o cagasen, azotarlos si se quejaban y

mandarlos a callar. La cámara permanece junto al guardia –“a distancia de

toque” ha dicho Panh–, pero se detiene en la puerta y muestra lo que sucede

dentro de la celda desde una ventana. No debe entrar porque pisaría a los

detenidos, dice Panh. Con esta simple decisión de ubicación de la cámara el

director asume a su vez su postura moral en la cinta. Y vemos en la secuencia

lo que el propio Panh refirió como la memoria del cuerpo de los torturadores.

Cuenta que logró acceder a una recreación natural de sus rutinas luego de haber

fallado pidiéndoles que se las describiesen con palabras. Lo que no se podía

hacer ver mediante el lenguaje articulado, lo vemos cuando el cuerpo accede con

familiaridad a la memoria de esos movimientos habituales. El cuerpo joven como

ejecutor. “El corazón y la mano estaban de acuerdo, eso era la tortura”, dice

uno de ellos.

¿Por qué?, pregunta Amis. Por qué

se cumplen órdenes asesinas, por qué se tortura, por qué se mata de hambre a

los hombres. Por qué siempre hay un grupo listo para ejecutar. ¿Por qué?, llora

Chum Mey. Entre muchas razones, hay una clave que tiende a olvidarse, a menudo

voluntariamente. Los hombres son también malvados, y disfrutan haciendo el mal.

[Hay un jipismo socialista al que no le interesa lidiar con esto.] Que no se

pase por alto: la máquina de matar es roja, como los jemeres, como la bandera

socialista, como el charco de sangre que Occidente ha dejado correr.

Comentarios

Publicar un comentario