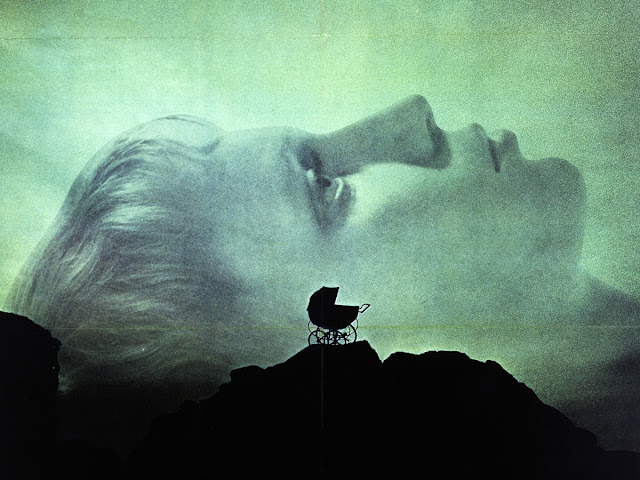

Cincuenta años de El bebé de Rosemary

El cine de Roman Polanski se

caracteriza por sus atmósferas opresivas representadas a menudo por los

escenarios, donde el director explora la oscuridad humana en los personajes. En

El bebé de Rosemary (1968) la

opresión viene del edificio donde se dan los acontecimientos, pero Polanski usa

también a los mismos personajes que rodean a la protagonista como elementos de

ahogo. Uno de los aspectos más escalofriantes de esta película es que el

monstruo nunca se muestra (lo poco que aparece fue muy a pesar de Polanski),

pero en realidad hay algo más aterrador, y es el aislamiento en el que se

descubre poco a poco la protagonista y el espectador con ella. No hay manera de

confiar en nadie. Los personajes son personas normales, comunes, y verlos

adherirse al Mal es una buena manera de hablar de la banalidad de este.

La historia del cine de terror empieza en

la etapa muda, con influencia de la literatura gótica de horror de finales de

siglo XVIII. Los hermanos Lumière y Georges Méliès realizaron los primeros

cortos del género, como Le squelette

joyeux (1895) y El castillo encantado

(1896) respectivamente. Los estudios de Thomas Edison filmaron la primera

adaptación de Frankestein en 1910, y

en España, Segundo de Chomón usaba técnicas primitivas de animación, como en La casa embrujada (1907). El verdadero

horror del género aparece al finalizar la Primera Guerra Mundial con el

expresionismo alemán. En los Estados Unidos con la quiebra a la vuelta de la

esquina, Universal inicia un ciclo de cine de horror sonoro con Drácula (1931, Tod Browning) con el

actor húngaro Bela Lugosi y Frankestein

(1931, James Whale) con el inglés Boris Karloff. Productoras como la RKO no

tenían dinero para hacer cine de terror donde el monstruo se viese: en El barco fantasma (1943, Mark Robson) se

usa el sonido para crear la atmósfera sin gastar dinero.

En los años cincuenta el cine de terror

clase B se apoderó de las pantallas norteamericanas fusionándose con la ciencia

ficción, consecuencia de la Guerra Fría y sus amenazas nucleares. En los

sesenta y setenta aparece el terror psicológico hitchcockiano, la relajación de la moral de los censores alcanza al

género y el uso del color permite un rojo espectacular en la sangre. Películas

sobre Satán y lo sobrenatural (El

exorcista, La profecía); el blockbuster de horror (Tiburón); los zombis, y las slasher films (La matanza de Texas, Halloween,

Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, Scream) alcanzan las carteleras desde los

setenta hasta entrada la década del noventa, cuando ya los efectos

computarizados permiten hacer monstruos más sofisticados. El thriller regresa en esta época (El silencio de los corderos, Seven) y aparece el cine de horror

documental (El proyecto de la bruja de

Blair, Actividad paranormal)

entrando el nuevo siglo.

“La creencia en una figura

sobrenatural es superstición, pero también puede ser religión, como creer en

Satán. La entidad sobrenatural, buena o mala, es algo desconocido acerca de lo

cual hacemos conjeturas, y Lovecraft ha llamado el miedo a lo desconocido la

emoción humana más antigua”, escribe Bruce Kawin (en Horror and the horror film, Anthem Press). El Mal es un concepto

fundamental en el cine de terror. En películas como El bebé de Rosemary Satán tiene presencia como personificación del

Mal, y por lo general son el amor y el sacrifico propio los que resultan

efectivos para hacerle frente. Pero no en este caso.

No solo se trata del asunto

satánico que plantea la película, ni de la exposición del mundo del ocultismo y

la brujería en una cotidianidad donde lo sobrenatural pulsa por salir. El

control magistral que ejerce Polanski sobre estos miedos –el miedo al

aislamiento y el miedo a lo desconocido– convierten esta película en una de las

mejores del género y de la historia del cine.

Comentarios

Publicar un comentario